6月16日(日)の10時から、岐阜県高文連自然科学部会主催、岐阜大学共催で 第17回研究向上講座 兼 令和6年度自然科学系部活動 第3回生徒交流会を開催しました。梅雨前とは思えない暑さの中、予想を上回る239人の参加がありました。

この研究向上講座は、岐阜大学の先生に講義をしていただき、最先端の研究と共に、研究に取り組む面白さを学と共に、探求する姿勢を育てていくきっかけとなればと始まったものです。また、午後からは岐阜県下の自然科学系部活動の生徒が集まることで、交流を深めあうということも目的としています。

今回は、岐阜大学工学部化学・生命工学科の池田 将先生に「分子を集めてゼリーをつくる」という内容で講義をしていただきました。高校生にとっては高度な内容も含まれていましたが、よく話を聞き講義後の質問時間も多くの質問があり、先生も感動されていました。

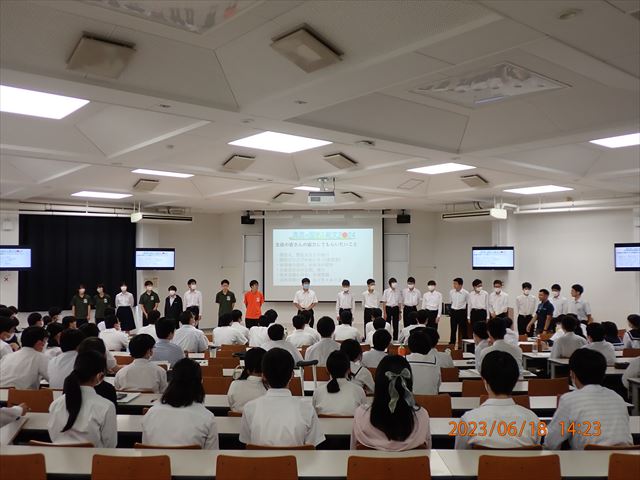

午後からは、生徒交流会を少し変え、今年8月3日~5日に大垣市の岐阜協立大学を会場に行われる「全国総合文化祭岐阜大会(ぎふ総文)」の自然科学部会での生徒交流会の練習も兼ねて生徒交流会を開きました。生徒実行委員が中心となり、ぎふ総文の説明後、実際にぎふ総文の場で行う予定の内容の確認や見直しなども含めて、同じように行いました。実際にやってみると改善点なども見えてきてよい練習になったようです。

事後アンケートから(自由記述:すべての回答)

自分たちが行う実験の参考になった。

生徒が質問したところも生徒に分かりやすく教えてくれたので良かったです。

色々と知らないことを知ることができ、よかった。

知識ゼロの人にとっては難しかった

専門的な話もあり面白かった。

ナノ繊維によるゲルについて、これまではあまり知らなかったことを知り興味を持つことができてよかったです。

今研究してるのがゲル状になる高吸水性ポリマーなので興味がもてた

化学を習っていないので難しい部分もあったが、説明がわかりやすく、面白かった。

生命化学についてはあまり知識もなく、興味があるわけではなかったのですが、講義がわかりやすく面白かったです。

面白かったです!!

とても興味深い内容だった

難しかったけど、面白かったです。

ゼリーは繊維でできているということを知ることが出来たし、ゼリーにも色んな種類があることを知れて面白かったです。

難しいところもありましたが、動画やシュミレーションによってわかりやすく、理解することができました。

ゼリーと寒天の違いが分かりました。細胞の服?はあったら着てみたいなと思いました。何に役立つのか考えもしなかったけれど、何に役立つのかという質問の回答を聞いて、なるほど、すごいなと思いました。興味深い講義をありがとうございました。

大学で研究されていることについて知れて面白かった。

どのようなことを研究しているのか、研究の目的などについて学ぶことができたので良かったです。

少し難しかったが、面白かった

自分にあったこれしか考えられない!というものをこれから探して行きたいと思いました!

活用方法によって、医療にも活用できる事を知ってすごいと思った。

途中軽い笑いがいくつかありとても聞きやすかった。今後はより細かい分野目をつけて進路も選んでみたいと感じた。

例えがわかりやすく、とても理解しやすかった。

化学が好きなので、ナノサイズの分子の話自体が面白く感じ、また先生が研究されている繊維のことにも興味がわきました。

自身の知識が足りなくてあまり理解はできなかったけど、繊維やゼリーについて知る良い機会になったので参加してよかったと思います

知識が無い状態でしたがだいたい理解することができ楽しかったです。驚くことばかりで興味深かったです。左右、どちらから入るかで起こる現象が変化することが驚き印象に残りました

面白い内容ではあったが、自分の知識が薄かったことで、一部理解できないなところがあった。学習意欲は高まった。

細胞を内臓した繊維の作成など興味深いものが多かったが、その活用方法がよく分からなかった

自分はあまり触れたことのない分野だったけど聞いてて楽しかった

面白かった。

しっかりとテーマに分けて説明くださったお陰で、今まだ詳しくなかった自分でも、内容が興味深く感じて参考にしたいと思った。

分子の役割について新しい視点から見れるようになった

興味深い講義で、特に細胞内の繊維が細胞の動きに関わっているということが面白いなと思いました。

知っている知識をもっと深められるいい機会だった

内容はところどころむずかったもののどの人も知っているようなゼリーなどを例に出していてとても楽しかった

“とても興味深かったですけど専門用語がおおくよく分からなかったので勉強していきたいです!!!”

休憩があってとても良かったし、講義の内容は難し買ったけれど面白い内容で聞けてよかったです。

専門的な内容で、理解が難しい部分もあったけれど、講義等も初めての経験で有意義な時間でした。

繊維が身近なものといかに密接に関わっているかが理解できた。ゲルについても分子が水を閉じ込めてできているとわかりとてもすっきりした。分子の分野に興味を持つ良い機会になった。

生物が好きで分子にあまり興味はなかったけれど、聞いていておもしろいなとおもった

面白かったし興味深かった

私の班とは全く違う研究テーマでしたが、貴重なお話を聞けて良かったです。

ゲルの元となる繊維の話から順に説明されていて理解しやかったです。

内容が少し難しかったけれど、とても興味深い研究についてを知ることができてよかったです。

とても興味の持てる内容で良かった

我々が普段見ているものが実はこのような構造になっているという驚きを与えてくれると同時に、「なるほどそういうことだったのか」と思わせてくれる講義でした。

持っていなかった視点で物事を考えることができた講義だった

学校で今やっている有機化学の分野っぽい話もあったり、生物の用語もあって面白かった。

非常に興味深い抗議でした。難しいスライドはありましたが、先生がそこの説明を省いたり、丁寧に解説したりしてくださったので理解が深まりました。特に先生が研究していらっしゃる医薬品の開発は、夢がありとても心を惹かれました。また、明日からフランスに行かれる方の研究の話を聞き、科学の世界は何か新しい発見をすることで博士号を取る、などの成果に結びつく世界で、それがやりがいなのかなと考えました。私も大学では研究がしたいので講義はもちろんそれ以外も参考になりました。

繊維にゼリー状以外の特性が持たせれてら面白いなと思った

生物と化学の横断的な内容で、興味を持てた人も多かったのでないでしょうか。とても興味深く聴けました。

繊維についてよく知ることができました。

面白かったです

ナノ繊維という言葉を初めて聞いたので、気にはなったが、よくわからなかった

繊維について思っていものより複雑なもので、とてもびっくりしたしもっと知ってみたいと思った。あと聞き取りづらかった

“非常に興味深い内容で、とても面白かった。

ただ、後ろの席だとよく聞き取れない部分があった。”

興味のあるところじゃなかったので、あんまりおもしろくなかった。

培地の話は活動にも活かせそうで良かった。

繊維やゲルについての話で、とても面白いもので全く知らないことが多かったのでとても興味の出るものでした。

とても分かりやすくて楽しかったです、特にゼリーと寒天の所が日常生活と繋がっていて興味深かったです

面白い話っだった

理解しやすい説明で面白かった。

難しい話だったけど面白かったです

僕は、この講義でゼリーの構造について知ることができたけど、化学式があまり理解できなかったのでもっと知識を身につけようと思った。

分子はそこまで推しではないですが、とても面白い講義でした。

マイクロゲル繊維からTシャツが作れることにびっくりした。人間もゼリーも水分が多く、相性が良いことに確かになと思った。

身近なものが分子の集まりでできており、難しいけど面白い講義でした。

わかりやすい講義ありがとうございました。これらの研究がどのように社会で活かされているのかを語ってもらえると、もっと生徒の興味関心が高まったかと思います。

どのように研究をしているかということや、研究で大切なことが分かったので、自分にも生かしていきたい。

ゼリーが医療に使われるとわかってとても楽しかったです

自分の知っていることをより深く理解することができた。

難しかった

繊維状みたいなゲルに細胞を生きて入れれててその上医療に活用できると分かり興味深かったです

自分も寒天の研究していて、まさか今自分がやっている事の最先端がマイクロの小ささまでいっているとは思わなかったので驚かされました。

自分が関心がないところではあったが、内容が難しいかったため全然内容が入ってこなかった

ゼリーとか寒天が固まる原理とか、なんにも知らない私が聞いていても楽しい講義でした。

ありがとうございました。

自分の好きに正直な先生の講義は好きが溢れていて聞いてて楽しかったです

とても興味深かった

身の回りにある繊維をナノレベルで行い、それを医療に応用する技術がすごいと思いました。

とても興味深い内容のためまた化学に対する理解を深めたうえでまたお話を聞かせていただきたい。

理数科の理数探求で酵素の作用を考えて、生に近いフルーツゼリーを作るという研究をしたことがあります。そのため、酵素の話や分子から繊維をつくるという話がとても興味深く、面白かったです。

ゼリーと寒天の違いがよくわからなかったけどわかったから良かった

化学に関する興味を掻き立てる講義をありがとうございました。繊維の研究が医療に役立つというのが、初め理解が難しかったですが、想像しやすい具体例から高校生でも理解出来る講義、ありがたかったです。

分子の単位で繊維が作れることを初めて知り驚きました

後半の化学構造式らへんがわかりにくかったです

とても楽しかった

酸素が右側からだと繊維になり左側からだと繊維にならないことに驚きました

自分の班が行っていることと密接に関わっていて、とても勉強になりました。ただ、ノートを取るのがスライドについていけなかったので、もう少しスライドの時間がほしいと思いました。

非常に聞きやすいお話でした。質問もたくさん出てよかったです。

先生への質問

ゲルを体内でジェル化させることができるのは、主に経口接種を前提であるという事なのかと、その場合こんにゃくゼリーのように喉に詰まったりしないかが気になります。

もし分子をボトムアップして作成した繊維を使用して服を製造したら何円で購入できますか?

フルーチェは、果物のに含まれるペクチンと牛乳のカルシウムが反応して固体化しますが、ゼラチンや寒天との違いを教えて下さい。

特定のタンパク質と結合してゲル化する分子には何か共通点があるのでしょうか?

何の生き物が好きですか

“幼稚な質問ですが、ゼリーとクラゲの見た目は結構似ていますが構造に違いがあったらもしよければ教えてください。”

個人的に気になることなのですが、服などに用いられる一般的な大きさの繊維とナノレベルの繊維を組み合わせたらどのような特性が現れるのかが気になりました。

分子でつくった繊維の服は誰かが着ることが出来るんですか?

好きな分子の並びなんですか?

ゲルとゾルの違いを教えてほしいです

生徒交流会(ぎふ総文のためのリハーサルを兼ねて)の感想

初めて会う人たちで話せるか不安だったが、話しかけやすくとても楽しい時間だった

豆腐って倫理的にいいんですか…?

楽しかった

たくさんの学校の人と交流が出来て楽しかった。

初めて会う人ばかりでしたが、それなりに関われて良い時間を過ごせたと思います。

分野が同じ人が集まり過ぎるとクイズが少し楽しみにくいかもしれないなと思った。

みんなとても親しみやすく楽しかった

1人ぼっちでした

学校関係なしに全員で意見を出し合って楽しむことができた

クイズに化学分野があるとまだ習ってない人もいたので、できれば避けるべきかなと思った。

初めて会った科学部の仲間と交流できることは楽しかったですが、クイズの難易度が少し高いこと、進行がグダグダであることが気になりました。そこの部分さえ改善できれば楽しめるものになると思います。

初めて会う人とだったけど楽しくやれてよかった

全体的に非常によい、楽しい、そして司会も上手く対応している交流会でせいこうだったと思います。

課題としては、景品や順位がつくので、本番に向けて、クイズの内容の文章や解答の確認、説明の方法はブラッシュアップしないといけないなと思いました。(鹿児島総文の紙飛行機競技のように、丸く丸めただけのものは失格といったイレギュラーなことも想定されます。急な解答の変更等、マナーではなく、ルール化して当日みんなが満足できるようにしておかないといけないかも、、、と感じました)

どのクイズも興味深く面白かったです。

景品欲しかった

あまり必要性を感じなかった

問題がむずかしかったが協力して楽しめた

クイズ大会の問題の難易度をもう少し調整すべきだと思った。

ちょっと問題が難しかった。

グループで考えることなどが交流が深まってとても楽しかったです。

仲を深める事ができた

グループで頑張ってクイズに取り組めたのでよかったです

クイズ大会によって、他校の生徒との関わりが深まる事が出来たので来年も出来れば続けてほしい。

東濃のことをもっと入れて欲しい

他の学校の人との交流ができてよかった。クイズなど岐阜の知らなかったことなどを知ることができたのでよかったです。

最初のチーム名決めに少し無理があるように感じた。

岐阜県民だけど知らないことが沢山あって楽しく交流出来た。

実行委員会のみなさんお疲れ様。頑張ってください応援しています!

クイズを通して初めて会った人ともたくさん交流することができてよかったです。

コーヒーブレイクとは小休憩の意味であるため、アイスブレイクが適切だと思います。

今回は生徒が各々の部活について交流するのではなく、仲間意識を深めるのが目的になっていたと思いますが、その点では実行委員もよくやっていたと思います。

研究向上に繋がるような交流もしたかったです

クイズにタイマーを入れて欲しい

クイズが少し難しいような気がした。地元の人でも中々難しい問題がかなり多かった。

他校の人たちと交流できてよかったけど他の所で交流する場面が少なかった

カウントダウンは欲しい

色んなクイズとか、ほかの学校の方との交流とか、難しいかなと思っていたが、思っていた以上に楽しめました。

知らない人とグループでやるのは少し難しかったけど、念入りな準備が感じられて楽しく進めることができた

クイズの難易度をなんとかして欲しい

全体的に円滑に進行ができていて良かったです。

音が大きかった

クイズが少し難しかったです。ただ、皆さんと一緒に楽しく出来ました。

悔しい

集計を速くしたほうがいいと思った

想定時間のオーバー。アイスブレイクについては、もし可能であれば、もっと検討を重ねていきたい。

クイズがかなり難しいと思ったので、もう少し難易度を下げて欲しいかなと思います。

とりあえずうまく行ってよかったです。